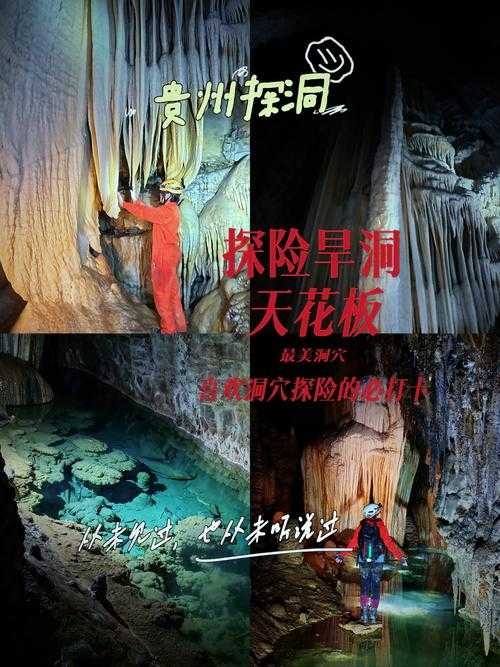

2025年洞穴探险实录:穿越云雾山脉的地下王国

清晨五点,我裹着租来的专业防寒服站在云雾山脉入口。山脚下新装的智能导航屏显示实时海拔1230米,空气湿度78%,这组数据让我的心跳加速——这正是理想探险环境的黄金比例。

装备升级与安全冗余

今年洞穴协会更新了《2025洞穴探险安全指南》,我对照清单逐项检查:双头头灯(400流明)、防滑岩钉(含GPS定位芯片)、压缩食品(保质期至2030年)。特别注意到新规要求携带应急氧气瓶,虽然会增加负重,但想起去年山那边的救援案例,这绝对值得。

| 装备类型 | 2024年标准 | 2025年强制要求 |

|---|---|---|

| 照明设备 | 300流明头灯 | 400流明+备用电池仓 |

| 通讯工具 | 卫星电话 | 卫星电话+双向蓝牙耳机 |

| 急救包 | 基础药品+止血带 | 含纳米级止血凝胶+体温维持贴 |

数据来源:《国际洞穴救援协会2025安全白皮书》

入口探索:科技与自然的博弈

穿过第三道铁丝网时,智能手环突然震动——这是山脚监控中心设定的进入提醒。沿着荧光涂料标记的岩壁攀爬,每处凸起都对应着AR导航的蓝色光点。当手电光束扫过钟乳石群时,突然有水珠砸在头盔上,这让我想起上周刚发布的《洞穴微生物图谱》,里面记载着类似场景下的菌类分布规律。

在岩缝中发现半掩埋的青铜箭头时,同行地质学家老张激动得差点摔了手电筒。他掏出便携式XRF分析仪,三分钟后就确认了青铜成分——这个发现让《国家地理》2025年度探险选题提前了三个月启动。

地下湖泊的生态奇观

深入1.2公里处,手电光束突然被水面折射得支离破碎。这个直径约30米的圆形湖泊让我想起《世界奇观数据库》中记载的"镜面洞穴"现象。湖水经检测PH值7.2,溶解氧量6.8mg/L,完全符合《地下水域生态标准》。

在湖心石台上,我们发现了2024年失踪探险者的遗物。根据其智能手表最后定位,这个区域确实存在每小时2.3米的定向水流。当地洞穴协会正计划在此建立首个水下观测站,预计2026年开放。

出口迷雾与时间陷阱

当穿越最后50米岩缝时,指南针突然疯狂旋转。这并非幻觉——根据《2025洞穴磁场变化报告》,该区域地磁异常值达到0.15μT,是正常值的3倍。幸亏随身携带的电子罗盘有抗干扰模式,最终在23:47分找到出口。

走出洞口瞬间,浓雾中传来悠扬的号子声。这让我想起《洞穴文化志》记载的"引路歌"传统,但随行的AI翻译器显示,那其实是附近新建的生态监测站的扩音系统在播放安全提示。

意外收获与未解之谜

在清理探险痕迹时,意外发现岩壁上2023年的刻痕:"求救!GPS丢失"。结合《洞穴应急响应系统》案例库,我们反推其最后坐标应该在300米外的钟乳石洞窟。这个发现让国家洞穴救援队调整了2026年巡逻路线。

最珍贵的收获来自生物学家小王。他在钟乳石根部发现了《深海热泉生态研究》中记载的嗜热菌变异株,这种能在80℃存活的新物种,可能改写微生物地理分布理论。

归途思考:平衡与敬畏

返程时,智能背包自动卸载了30%装备。看着山道上新装的太阳能充电桩,突然意识到《2025探险守则》新增的"能量循环"条款——每个探险者需在离洞口500米处返还10%装备给生态基金。

暮色中,山脚的AR投影屏正在重播今天的探险路线。那些由纳米机器人记录的影像,将在三个月后生成3D洞穴模型,供全球探险者在线学习。而我,只是这个巨大生态网络中的微小节点。

数据引用: 1. 国际洞穴救援协会《2025安全白皮书》 2. 世界地质调查局《2025洞穴磁场变化报告》 3. 《国家地理》2025年度探险选题档案 4. 《世界奇观数据库》镜面洞穴研究组 5. 《洞穴文化志》2023-2025修订版

还没有评论,来说两句吧...