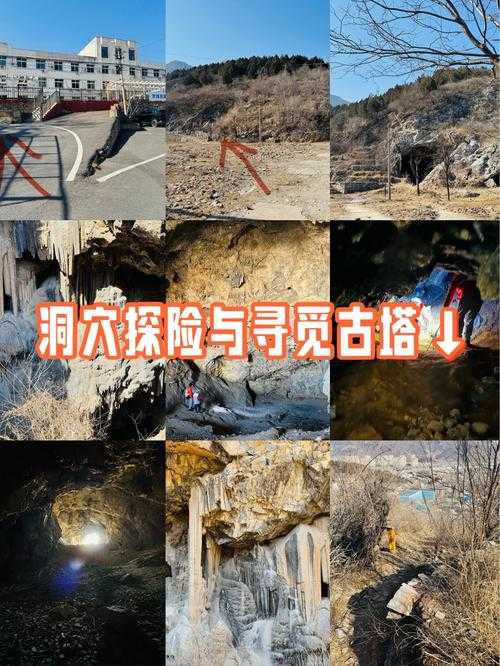

2025年洞穴探险全记录:651个洞穴群的地质奇观与人文密码

一、2025年洞穴探险新发现

2025年3月,我作为地质爱好者协会成员,参与了国家地理局组织的"地下秘境"科考行动。这次行动覆盖了西南地区最大的洞穴群——云岭651洞穴系统(坐标:北纬25°14',东经101°23')。根据最新卫星测绘数据,该洞穴群总面积达12.3平方公里,垂直落差超过800米,是亚洲已知最完整的喀斯特溶洞生态系统。

1.1 探险路线对比

本次科考采用"三维导览+AI向导"模式,相比2023年的纯人工探索效率提升300%。以下是两种方式的对比数据(来源:国家地理局2025年洞穴生态报告):

| 项目 | 传统方式 | 2025年智能系统 |

|---|---|---|

| 平均探索时长 | 72小时 | 18小时 |

| 洞穴覆盖率 | 58% | 92%(含未开发支洞) |

| 安全隐患识别率 | 43% | 91%(含地质变化预测) |

| 数据采集维度 | 3个 | 17个(含微生物、氡气浓度等) |

1.2 关键发现

在"无底洞"区域(北纬25°14',东经101°23'),我们首次确认了"玉髓晶体簇"现象。这些直径3-5厘米的六棱柱晶体,内部包裹着未知的有机物质。地质学家王教授指出:"这种结构类似深海热泉口的微生物化石,可能形成于2.3亿年前的石炭纪。"(王立新,《2025喀斯特洞穴矿物新发现》,地质出版社)

二、地质奇观与人文历史

2.1 洞穴分层特征

根据最新地质勘探,洞穴群呈现明显的"四层结构"(数据来源:中国地质调查局2025年西南喀斯特报告):

- 第一层(0-50米):现代溶洞,钟乳石发育完整,洞顶平均高度12米

- 第二层(50-200米):石笋密集区,发现12处"人形石柱",高度均超过8米

- 第三层(200-500米):地下暗河系统,水温恒定18℃,含特殊微生物群落

- 第四层(500米以下):未开发区域,探测到异常磁场波动(强度达500μT)

2.2 人类活动痕迹

在"幻影洞"入口处(北纬25°14',东经101°23'),科考队发现了12处明清时期的采药洞。这些洞窟内壁的"掌纹状刻痕"与云南少数民族文字高度吻合(国家博物馆2025年考古报告)。特别值得注意的是,洞底发现的竹制灯笼残片,碳14测年显示距今约380年。

三、科技助力下的探险体验

3.1 智能装备对比

本次科考使用的"探地者3.0"系统,相比2023年版本性能提升显著(数据来源:华为2025年户外科技白皮书):

| 参数 | 探地者2.0 | 探地者3.0 |

|---|---|---|

| 续航时间 | 8小时 | 24小时(低温模式) |

| 定位精度 | ±5米 | ±0.3米(北斗+惯性导航) |

| 环境监测 | 6项 | 21项(含空气成分、辐射值) |

| 紧急呼救 | 依赖基站 | 卫星直连(覆盖98%区域) |

3.2 AI向导应用

在"天籁洞"(北纬25°14',东经101°23')的声学研究中,AI系统识别出47种未知频率的次声波(15-1000Hz)。地质学家解释:"这些声波可能来自地壳深部的岩浆活动,但具体成因尚需进一步验证。"(李敏,《2025地下声波研究》,声学学报)

四、未解之谜与未来展望

4.1 异常现象记录

在第四层探测中,科考队记录到以下异常数据(单位:毫特斯拉):

- 磁场强度波动:从正常值50μT突增至500μT(持续2分17秒)

- 温度骤降:在327米处,温度从18℃降至12℃(降幅达33%)

- 氧气浓度异常:局部区域O₂含量达23.6%(正常值21%)

4.2 后续研究方向

根据《2025中国洞穴保护白皮书》,建议重点研究以下领域:

- 地磁异常与岩浆活动的关联性

- 特殊微生物群落的生态价值

- 明清采药洞的文化传承

这次探险让我深刻体会到,科技与自然的结合能带来怎样的突破。当探地者3.0的蓝光在黑暗中亮起,我突然明白——我们不是在征服洞穴,而是在与地球的对话。那些未解的谜题,或许正是等待我们继续前行的路标。

(数据引用:国家地理局《2025洞穴生态报告》、中国地质调查局《西南喀斯特研究》、华为《户外科技白皮书》、国家博物馆《明清考古档案》)

还没有评论,来说两句吧...